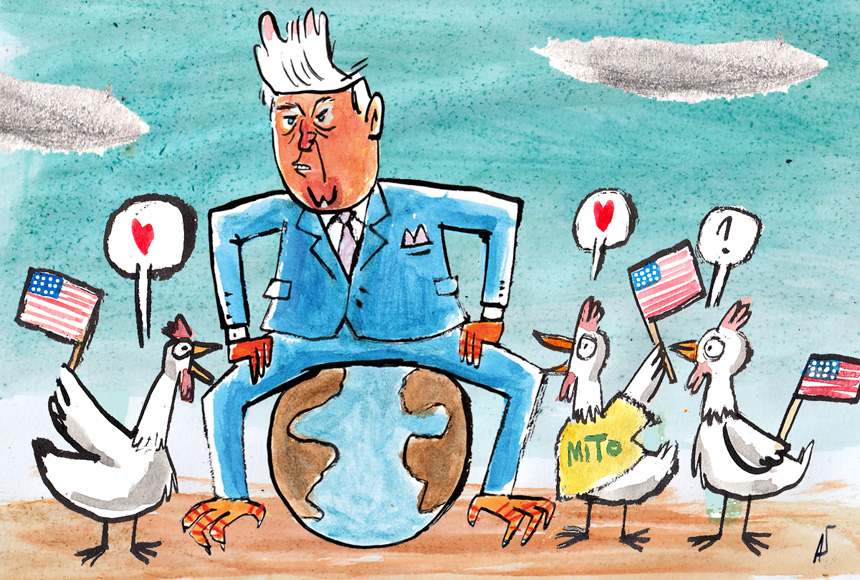

A imposição de tarifas pelo governo Trump contra o Brasil não é um ato de protecionismo, mas sim um sintoma da profunda transformação do poder global. Entender este cenário é crucial para que a resposta brasileira seja verdadeiramente estratégica e soberana, e não uma reação imediatista ditada por interesses setoriais. A agressividade americana atual não nasce de uma posição de força, mas de uma crescente vulnerabilidade estrutural.

A história pode nos ensinar: impérios permanecem hegemônicos enquanto produzem mais do que consomem. Romanos, persas, otomanos ou britânicos reinaram enquanto mantiveram superávits comerciais substantivos em relação ao resto do mundo. Os Estados Unidos, no entanto, representam uma anomalia histórica: mantêm um imenso poder global mesmo com um déficit comercial crônico que sobrevive há mais de meio século.

A fórmula para essa deformidade é o “privilégio exorbitante” de controlar a moeda de reserva internacional. Ao emitir o dólar – o dinheiro que o mundo mais usa – os Estados Unidos financiam seu próprio consumo e uma máquina de guerra formidável, abrindo espaço para gastar muito mais do que produzem. A questão fundamental é: até quando a supremacia do dólar pode mascarar o crescente declínio relativo da sua economia real?

A engenhosidade americana foi posta à prova e reafirmada em diversas ocasiões.

No final dos anos 1960, os crescentes gastos dos Estados Unidos com a Guerra do Vietnã e programas sociais geraram uma desconfiança global sobre a capacidade do país de honrar a paridade dólar-ouro que dava sustentação à moeda norte-americana como reserva internacional desde 1944. Há uma história muito repetida segundo a qual a França, sob a liderança de Charles de Gaulle, enviou navios de guerra a Nova York para resgatar o ouro francês armazenado no Federal Reserve, sob temor de um calote iminente.

Em 1971, diante da corrida às suas reservas de ouro, o presidente Richard Nixon decretou o fim da convertibilidade dólar-ouro. Com o “Choque Nixon”, a moeda americana passou a flutuar em relação às demais, e tornou-se puramente fiduciária, baseada apenas na confiança e na demanda sobre ela. Para garantir que o dólar mantivesse seu status global, os Estados Unidos costuraram um acordo estratégico com a Arábia Saudita e subsequentemente com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), para que o petróleo passasse a ser negociado exclusivamente em dólares. Nascia o sistema petrodólar, que forçou todas as nações do mundo a demandar dólares para comprar energia, criando um pilar de demanda para a moeda americana.

Anos mais tarde, em 1985, o desafio era outro: a forte competitividade do Japão e da Alemanha gerava déficits comerciais recordes aos Estados Unidos e impunha perdas à indústria americana. A solução, dessa vez, foi o Acordo de Plaza, no qual os Estados Unidos, em uma ação coordenada e multilateral, orquestraram a desvalorização de sua própria moeda para reequilibrar a balança comercial.

A mais recente grande prova veio na crise financeira de 2008. Para evitar um colapso sistêmico, o Federal Reserve recorreu a uma nova ferramenta, o Quantitative Easing (QE). Essencialmente, o banco central americano emitiu trilhões de dólares para comprar títulos públicos e ativos “podres” dos bancos, injetando uma liquidez massiva no sistema e, mais uma vez, usando seu poder monetário como a principal solução para uma crise global.

Esses três eventos são testemunhos das manobras americanas para superar crises pela via monetária. Hoje, porém, o lastro da economia real americana é visivelmente menor, e a ascensão da China cria um desafio sem precedentes.

O declínio relativo dos Estados Unidos fica evidente ao observarmos a ascensão chinesa, que reconfigurou o mapa do comércio e da tecnologia global.

No comércio de bens, a China se tornou o maior exportador mundial em 2009 e a maior nação comercial do planeta (soma de exportações e importações) em 2013. Hoje, é a principal parceira comercial de mais de 120 países, incluindo potências como Alemanha e Japão. Cerca de 70% dos países do mundo comercializam mais com a China do que com os Estados Unidos, uma inversão completa do cenário do início dos anos 2000.

No comércio de serviços, os Estados Unidos ainda lideram, mas a China avança rapidamente. Em 2024, o comércio total de serviços da China ultrapassou 1 trilhão de dólares (exportou 446 bilhões e importou 610 bilhões), com crescimento de 14,4% em relação às suas exportações no ano anterior. Em termos absolutos, o volume de serviços transacionados pelos americanos (quase 2 trilhões de dólares em 2024) é duas vezes maior do que o chinês, mas a distância nominal entre os dois países (0,95 tri no ano passado) vem se estreitando: em 2010 era superior a 1,3 tri. Mantida a tendência dos últimos quinze anos (China crescendo a aproximadamente 10% ao ano em serviços e os Estados Unidos a 4%), analistas projetam se igualarem entre 2040 e 2045 (horizonte obviamente sensível a avanços tecnológicos de parte a parte, câmbio, políticas de dados e restrições).

Diante dessas tendências, é difícil imaginar que os Estados Unidos possam reverter o quadro sistêmico comercial deficitário. Segundo estudo recente do Instituto Australiano de Política Estratégica (Aspi), a China vem liderando o processo de inovação em 37 das 44 tecnologias críticas que definem o nosso futuro. Detém 85% da capacidade de produção global de células de bateria, respondem por 70% das vendas globais de carros elétricos, por 50,6% do mercado global e por 80% da produção dos painéis solares do mundo em 2022.

Construíram 48 mil km de ferrovias de alta velocidade – 70% da rede ferroviária desse tipo em todo o mundo – em quinze anos. Controlam 90% da capacidade de processamento e refino de terras raras. Formam 1,5 milhão de engenheiros por ano (seis vezes mais do que os Estados Unidos) e, no campo da robótica e automação industrial, vem produzindo centenas de milhares de unidades de robôs por ano.

Diante desse declínio relativo, a supremacia financeira do dólar emerge como o último grande campo de batalha pela hegemonia, a ponto de Trump afirmar recentemente que está, neste domínio, a “verdadeira guerra”. Com uma dívida pública alarmante (124% do PIB, ou 36,2 trilhões de dólares) e custos anuais de juros que se aproximam de 1 trilhão, a estratégia dos Estados Unidos é clara: desesperadamente reforçar a demanda global por sua moeda e seus títulos.

Não foi por acaso que Trump escolheu Scott Bessent como Secretário do Tesouro. Bessent é conhecido no mercado como um dos maiores especuladores globais. Antigo protegido de George Soros e famoso por apostas macroeconômicas bilionárias contra moedas de outras nações, sua nomeação é um sinal claro de que a estratégia para defender o dólar não se dará por meios diplomáticos ou pelo fortalecimento da economia real, mas sim através de uma guerra financeira aberta. A missão de Bessent é, portanto, usar a máquina do Tesouro para travar essa “guerra” nos mercados, empregando táticas especulativas em escala estatal para garantir a supremacia do dólar e financiar a dívida americana, custe o que custar para a estabilidade global.

Nesse contexto, movimentos legislativos como o recente GENIUS Act – que, na prática, busca garantir que moedas digitais (as stablecoins) sejam lastreadas em títulos do Tesouro americano, os treasuries – são uma tentativa de criar uma demanda estrutural por esses papéis. A meta é amarrar o futuro das finanças digitais ao dólar, garantindo que, mesmo em um novo paradigma tecnológico, os Estados Unidos permaneçam no centro do sistema.

É neste quadro que a ofensiva de Trump contra o Brasil e o mundo deve ser interpretada. As tarifas e o ataque ao Pix não são meros atos protecionistas; são reações ao avanço de um mundo multipolar. O Pix, que atingiu a marca de R$ 2,5 trilhões mensais no primeiro semestre de 2025 e experimenta adoção crescente pela população brasileira, é um exemplo notável de um sistema de pagamento instantâneo, eficiente e barato que opera fora do ecossistema do dólar. Ele representa o embrião de sistemas independentes, como o Brics Pay, que ameaçam o monopólio lento e caro do sistema Swift.

Curiosamente, ao impor sanções e dificultar o uso do dólar, os Estados Unidos paradoxalmente aceleram a busca por alternativas. A China, por exemplo, avança com seu yuan digital (e-CNY) em regiões estratégicas como a Asean e o Oriente Médio. A integração desses mercados sob a égide de novos meios de pagamento estabelece, na prática, um robusto ecossistema financeiro com potencial para operar à margem do dólar e atrair novos parceiros ao longo do tempo.

A afronta de Trump, embora prejudicial no curto prazo para alguns setores, expõe a fragilidade estrutural de quem a perpetra. A resposta brasileira, portanto, não pode ser pautada pelo medo ou pela submissão a interesses menores conjunturais. O Brasil é maior e está acima dos segmentos afetados, que devem sim ser apoiados de forma emergencial e contundente, na busca por novos mercados, mas cujas dores localizadas não podem ditar a política externa de uma nação.

O momento exige uma resposta que seja ao mesmo tempo firme e estratégica, construída sobre três pilares:

- Construção de alianças táticas: é imperativo fortalecer laços com os numerosos países que também são alvo das medidas americanas, bem como com setores dentro dos Estados Unidos que se opõem a seu mercantilismo punitivo.

- Exploração das vulnerabilidades do agressor: a resposta deve levar em conta a natureza anacrônica da política americana, que prejudica seus próprios consumidores e empresas.

- Aceleração de alternativas estruturais: mais do que nunca, o Brasil deve liderar, junto aos parceiros do Brics e de outros blocos, o desenvolvimento e a integração de sistemas de pagamento e comércio independentes. Fortalecer e internacionalizar o Pix e a interoperabilidade com outras redes de pagamento instantâneo é uma ação concreta nessa direção.

Interesses econômicos setoriais imediatistas, embora legítimos, não podem se sobrepor ao interesse nacional de longo prazo. Diante de um ataque frontal à sua soberania, o Brasil deve agir com a lúcida altivez de quem compreende a história e com a inteligência de quem enxerga no ataque do adversário a confissão de sua própria fraqueza.